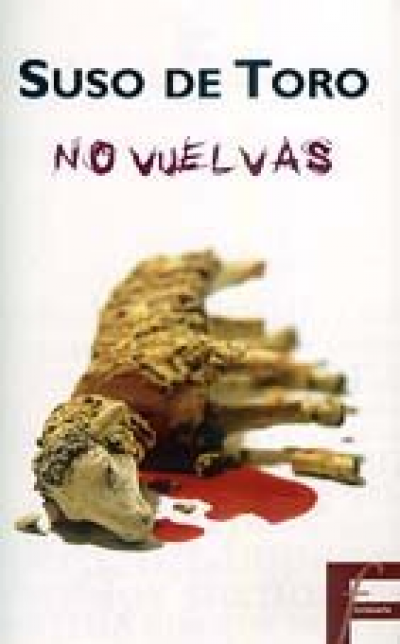

Se lo había advertido muchas veces su madre, cogiéndole la mano con fuerza. No vuelvas. Se lo repitió en su lecho de muerte, con un tono casi suplicante, aunque ella nunca le hubiera mostrado deseos de hurgar en el pasado. Todavía habrían de transcurrir varios años más de su vida gris de enfermera para sentir la llamada de la aldea que conoció de niña y de la que no tenía otro recuerdo que un puñado de fotografías de color sepia. Tenía que volver, tenía que regresar al lugar de su infancia. Pero, una vez allí, descubría que la pureza de los orígenes es sólo una apariencia. En la aldea -como en la infancia- es como si todo oliera a cerrado, a casa largamente deshabitada. Y las pocas personas que uno creía recordar, no se sabe si están entre los vivos o entre los muertos. Mientras recorre como sonámbula las callejas de su aldea natal, la protagonista de No vuelvas se adentra sin saberlo en los repliegues de su propia historia familiar: un pasado remoto y demasiado ultrajante como para conservar su recuerdo, pero que la atrae ahora con un poderoso magnetismo. Al principio es sólo una sensación inquietante, una presencia intuida en cada rincón de la casa materna y en los rincones ambiguos del camino. Luego empezarán a multiplicarse en torno a ella indicios de su propia memoria enquistada, y la aldea cobrará entonces los perfiles de un escenario fantasmagórico, aunque no por ello menos tangible y violento. Haciéndose eco de algunos de los grandes mitos de reivindicación femenina, Suso de Toro construye en No vuelvas una hipnótica narración en torno a la brutalidad masculina y a la fuerza liberadora de la venganza.