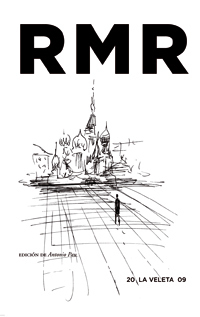

RUSIA EN VERSO Y PROSA RILKE, RAINER MARIA

- Género Poesía, Teatro

- Editorial COMARES

- Año de edición 2009

- ISBN 9788498365252

- Idioma Español

Compra este libro en:

Mi biblioteca

Resumen

Cuando Rilke viajó por primera vez a Rusia, en 1899, llevó consigo una idea muy precisa de ese país, y al llegar vio exactamente lo que quería ver: un país inocente, infantil, primitivo —en el mejor sentido—, espontáneo, un país que estaba en “el primer día, el día de Dios, el día de la creación”, como dice en el primer ensayo sobre el arte ruso. En la imagen preconcebida de Rilke, Rusia estaba habitada toda ella por campesinos humildes, devotos, firmemente apegados a Dios y a la naturaleza —Dios y naturaleza que, para Rilke, forman, en Rusia, una unidad inescindible—. El pueblo ruso tiene —en la idea de Rilke— una espontánea vocación religiosa, y también una espontánea vocación artística. “Rusia es como la niñez de un artista”, escribe el poeta: todo en ella es futuro, y futuro de grandes obras.

Amazon

Amazon Agapea

Agapea