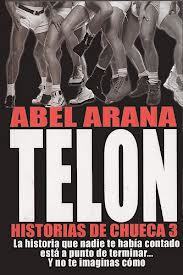

Con esta tercera entrega concluye Abel Arana sus Historias de Chueca, una trilogía en la que, entre mil risas por página y un desenlace tan inesperado y contundente como sensacional y melancólico, el emblemático barrio gay de Madrid se muestra tal como es. O quizás tal como ha sido, al menos para Alejandro, el deslenguado, feroz, lúcido y, en efecto, sensible narrador y protagonista de este desopilante y, a la postre, emocionante adiós a ese paraíso frenético y explosivo, aunque no siempre de color rosa, y a su fauna enloquecida y ruidosamente adorable, aunque no siempre feliz. Enraizado en el intenso modelo valleinclanesco de los espejos deformantes, el relato de Chueca que ahora remata Abel Arana está lleno de personajes disparatados, pero inconfundibles; de sueños naturales o inducidos, de carcajadas y petardeo y músculos a granel con insospechadas punzadas en el corazón, de situaciones desternillantes que de pronto hacen hueco a recuerdos dolorosos y conmovedores y al vértigo del porvenir. La nostalgia del Pasapoga convive con la evocación del primer beso y el primer amor; la necesidad de sentirse deseado y no sentirse solo alterna con las ganas de ser lo más sin interrupción. Vuelve, en un sostenido homenaje a la amistad, el elenco completo de las entregas anteriores —Miguel, Felipe, el increíble niño Stephan, el gran JuanGa, Matilde y su bombero porno, Celeste...— y aparece Javí, un encanto ambulante del que se enamoraría cualquiera. Y vuelven, claro, en la lengua fulgurante y destrozona de Alejandro, toda la corte celestial y todo el bestiario terrenal de cualquier chuequero que se precie.